Теория вероятности и математическая статистика. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Основные понятия комбинаторики

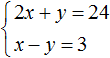

Разберем два вида решения систем уравнения:

1. Решение системы методом подстановки.

2. Решение системы методом почленного сложения (вычитания) уравнений системы.

Для того чтобы решить систему уравнений методом подстановки

нужно следовать простому алгоритму:

1. Выражаем. Из любого уравнения выражаем одну переменную.

2. Подставляем. Подставляем в другое уравнение вместо выраженной переменной, полученное значение.

3. Решаем полученное уравнение с одной переменной. Находим решение системы.

Чтобы решить систему методом почленного сложения (вычитания)

нужно:

1.Выбрать переменную у которой будем делать одинаковые коэффициенты.

2.Складываем или вычитаем уравнения, в итоге получаем уравнение с одной переменной.

3. Решаем полученное линейное уравнение . Находим решение системы.

Решением системы являются точки пересечения графиков функции.

Рассмотрим подробно на примерах решение систем.

Пример №1:

Решим методом подстановки

Решение системы уравнений методом подстановки2x+5y=1 (1 уравнение)

x-10y=3 (2 уравнение)

1. Выражаем

Видно что во втором уравнении имеется переменная x с коэффициентом 1,отсюда получается что легче всего выразить переменную x из второго уравнения.

x=3+10y

2.После того как выразили подставляем в первое уравнение 3+10y вместо переменной x.

2(3+10y)+5y=1

3.Решаем полученное уравнение с одной переменной.

2(3+10y)+5y=1 (раскрываем скобки)

6+20y+5y=1

25y=1-6

25y=-5 |: (25)

y=-5:25

y=-0,2

Решением системы уравнения является точки пересечений графиков, следовательно нам нужно найти x и у, потому что точка пересечения состоит их x и y.Найдем x, в первом пункте где мы выражали туда подставляем y.

x=3+10y

x=3+10*(-0,2)=1

Точки принято записывать на первом месте пишем переменную x, а на втором переменную y.

Ответ: (1; -0,2)

Пример №2:

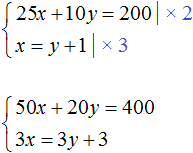

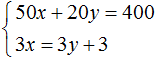

Решим методом почленного сложения (вычитания).

Решение системы уравнений методом сложения3x-2y=1 (1 уравнение)

2x-3y=-10 (2 уравнение)

1.Выбираем переменную, допустим, выбираем x. В первом уравнении у переменной x коэффициент 3, во втором 2. Нужно сделать коэффициенты одинаковыми, для этого мы имеем право домножить уравнения или поделить на любое число. Первое уравнение домножаем на 2, а второе на 3 и получим общий коэффициент 6.

3x-2y=1 |*2

6x-4y=2

2x-3y=-10 |*3

6x-9y=-30

2.Из первого уравнения вычтем второе, чтобы избавиться от переменной x.Решаем линейное уравнение.

__6x-4y=2

5y=32 | :5

y=6,4

3.Находим x. Подставляем в любое из уравнений найденный y, допустим в первое уравнение.

3x-2y=1

3x-2*6,4=1

3x-12,8=1

3x=1+12,8

3x=13,8 |:3

x=4,6

Точкой пересечения будет x=4,6; y=6,4

Ответ: (4,6; 6,4)

Хочешь готовиться к экзаменам бесплатно? Репетитор онлайн бесплатно . Без шуток.

Исследовать систему линейных агебраических уравнений (СЛАУ) на совместность означает выяснить, есть у этой системы решения, или же их нет. Ну и если решения есть, то указать сколько их.

Нам понадобятся сведения из темы "Система линейных алгебраических уравнений. Основные термины. Матричная форма записи" . В частности, нужны такие понятия, как матрица системы и расширенная матрица системы , поскольку именно на них опирается формулировка теоремы Кронекера-Капелли. Как обычно, матрицу системы будем обозначать буквой $A$, а расширенную матрицу системы - буквой $\widetilde{A}$.

Теорема Кронекера-Капелли

Система линейных алгебраических уравнений совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы системы, т.е. $\rang A=\rang\widetilde{A}$.

Напомню, что система называется совместной, если она имеет хоть одно решение. Теорема Кронекера-Капелли говорит вот о чём: если $\rang A=\rang\widetilde{A}$, то решение есть; если $\rang A\neq\rang\widetilde{A}$, то данная СЛАУ не имеет решений (несовместна). Ответ на вопрос о количестве этих решений даёт следствие из теоремы Кронекера-Капелли. В формулировке следствия использована буква $n$, которая равна количеству переменных заданной СЛАУ.

Следствие из теоремы Кронекера-Капелли

- Если $\rang A\neq\rang\widetilde{A}$, то СЛАУ несовместна (не имеет решений).

- Если $\rang A=\rang\widetilde{A} < n$, то СЛАУ является неопределённой (имеет бесконечное количество решений).

- Если $\rang A=\rang\widetilde{A} = n$, то СЛАУ является определённой (имеет ровно одно решение).

Заметьте, что сформулированная теорема и следствие из неё не указывают, как найти решение СЛАУ. С их помощью можно лишь выяснить, существуют эти решения или нет, а если существуют - то сколько.

Пример №1

Исследовать СЛАУ $ \left \{\begin{aligned} & -3x_1+9x_2-7x_3=17;\\ & -x_1+2x_2-4x_3=9;\\ & 4x_1-2x_2+19x_3=-42. \end{aligned}\right.$ на совместность. Если СЛАУ совместна, указать количество решений.

Чтобы выяснить наличие решений заданной СЛАУ, используем теорему Кронекера-Капелли. Нам понадобятся матрица системы $A$ и расширенная матрица системы $\widetilde{A}$, запишем их:

$$ A=\left(\begin{array} {ccc} -3 & 9 & -7 \\ -1 & 2 & -4 \\ 4 & -2 & 19 \end{array} \right);\; \widetilde{A}=\left(\begin{array} {ccc|c} -3 & 9 &-7 & 17 \\ -1 & 2 & -4 & 9\\ 4 & -2 & 19 & -42 \end{array} \right). $$

Нужно найти $\rang A$ и $\rang\widetilde{A}$. Для этого есть много способов, некоторые из которых перечислены в разделе "Ранг матрицы" . Обычно для исследования таких систем применяют два метода: "Вычисление ранга матрицы по определению" или "Вычисление ранга матрицы методом элементарных преобразований" .

Способ №1. Вычисление рангов по определению.

Согласно определению, ранг - это наивысший порядок миноров матрицы , среди которых есть хоть один, отличный от нуля. Обычно исследование начинают с миноров первого порядка, но здесь удобнее приступить сразу к вычислению минора третьего порядка матрицы $A$. Элементы минора третьего порядка находятся на пересечении трёх строк и трёх столбцов рассматриваемой матрицы. Так как матрица $A$ содержит всего 3 строки и 3 столбца, то минор третьего порядка матрицы $A$ - это определитель матрицы $A$, т.е. $\Delta A$. Для вычисления определителя применим формулу №2 из темы "Формулы для вычисления определителей второго и третьего порядков" :

$$ \Delta A=\left| \begin{array} {ccc} -3 & 9 & -7 \\ -1 & 2 & -4 \\ 4 & -2 & 19 \end{array} \right|=-21. $$

Итак, есть минор третьего порядка матрицы $A$, который не равен нулю. Минор четвёртого порядка составить невозможно, так как для него требуется 4 строки и 4 столбца, а в матрице $A$ всего 3 строки и 3 столбца. Итак, наивысший порядок миноров матрицы $A$, среди которых есть хотя бы один не равный нулю, равен 3. Следовательно, $\rang A=3$.

Нам требуется найти также и $\rang\widetilde{A}$. Давайте посмотрим на структуру матрицы $\widetilde{A}$. До черты в матрице $\widetilde{A}$ находятся элементы матрицы $A$, причём мы выяснили, что $\Delta A\neq 0$. Следовательно, у матрицы $\widetilde{A}$ есть минор третьего порядка, который не равен нулю. Миноров четвёртого порядка матрицы $\widetilde{A}$ составить мы не можем, поэтому делаем вывод: $\rang\widetilde{A}=3$.

Так как $\rang A=\rang\widetilde{A}$, то согласно теореме Кронекера-Капелли система совместна, т.е. имеет решение (хотя бы одно). Чтобы указать количество решений, учтём, что наша СЛАУ содержит 3 неизвестных: $x_1$, $x_2$ и $x_3$. Так как количество неизвестных $n=3$, то делаем вывод: $\rang A=\rang\widetilde{A}=n$, поэтому согласно следствия из теоремы Кронекера-Капелли, система является определённой, т.е. имеет единственное решение.

Задача решена. Какие недостатки и преимущества имеет данный способ? Для начала поговорим о плюсах. Во-первых, нам понадобилось найти всего один определитель. После этого мы сразу сделали вывод о количестве решений. Обычно в стандартных типовых расчётах даются системы уравнений, которые содержат три неизвестных и имеют единственное решение. Для таких систем данный метод очень даже удобен, ибо мы заранее знаем, что решение есть (иначе примера не было бы в типовом расчёте). Т.е. нам остаётся только показать наличие решения наиболее быстрым способом. Во-вторых, вычисленное значение определителя матрицы системы (т.е. $\Delta A$) пригодится после: когда станем решать заданную систему методом Крамера или с помощью обратной матрицы .

Однако метод вычисления ранга по определению нежелательно применять, если матрица системы $A$ является прямоугольной. В этом случае лучше применить второй метод, о котором пойдёт речь ниже. Кроме того, если $\Delta A=0$, то мы ничего не сможем сказать о количестве решений заданной неоднородной СЛАУ. Может, СЛАУ имеет бесконечное количество решений, а может - ни одного. Если $\Delta A=0$, то требуется дополнительное исследование, которое зачастую является громоздким.

Подводя итог сказанному, отмечу, что первый способ хорош для тех СЛАУ, у которых матрица системы квадратна. При этом сама СЛАУ содержит три или четыре неизвестных и взята из стандартных типовых расчетов или контрольных работ.

Способ №2. Вычисление ранга методом элементарных преобразований.

Подробно это метод описан в соответствующей теме . Мы станем вычислять ранг матрицы $\widetilde{A}$. Почему именно матрицы $\widetilde{A}$, а не $A$? Дело в том, что матрица $A$ является частью матрицы $\widetilde{A}$, поэтому вычисляя ранг матрицы $\widetilde{A}$ мы одновременно найдем и ранг матрицы $A$.

\begin{aligned} &\widetilde{A} =\left(\begin{array} {ccc|c} -3 & 9 &-7 & 17 \\ -1 & 2 & -4 & 9\\ 4 & -2 & 19 & -42 \end{array} \right) \rightarrow \left|\text{меняем местами первую и вторую строки}\right| \rightarrow \\ &\rightarrow \left(\begin{array} {ccc|c} -1 & 2 & -4 & 9 \\ -3 & 9 &-7 & 17\\ 4 & -2 & 19 & -42 \end{array} \right) \begin{array} {l} \phantom{0} \\ II-3\cdot I\\ III+4\cdot I \end{array} \rightarrow \left(\begin{array} {ccc|c} -1 & 2 & -4 & 9 \\ 0 & 3 &5 & -10\\ 0 & 6 & 3 & -6 \end{array} \right) \begin{array} {l} \phantom{0} \\ \phantom{0}\\ III-2\cdot II \end{array}\rightarrow\\ &\rightarrow \left(\begin{array} {ccc|c} -1 & 2 & -4 & 9 \\ 0 & 3 &5 & -10\\ 0 & 0 & -7 & 14 \end{array} \right) \end{aligned}

Мы привели матрицу $\widetilde{A}$ к трапециевидной форме . На главной дагонали полученной матрицы $\left(\begin{array} {ccc|c} -1 & 2 & -4 & 9 \\ 0 & 3 &5 & -10\\ 0 & 0 & -7 & 14 \end{array} \right)$ расположены три ненулевых элемента: -1, 3 и -7. Вывод: ранг матрицы $\widetilde{A}$ равен 3, т.е. $\rang\widetilde{A}=3$. Делая преобразования с элементами матрицы $\widetilde{A}$ мы одновременно преобразовывали и элементы матрицы $A$, расположенные до черты. Матрица $A$ также приведена к трапециевидной форме: $\left(\begin{array} {ccc} -1 & 2 & -4 \\ 0 & 3 &5 \\ 0 & 0 & -7 \end{array} \right)$. Вывод: ранг матрицы $A$ также равен 3, т.е. $\rang A=3$.

Так как $\rang A=\rang\widetilde{A}$, то согласно теореме Кронекера-Капелли система совместна, т.е. имеет решение. Чтобы указать количество решений, учтём, что наша СЛАУ содержит 3 неизвестных: $x_1$, $x_2$ и $x_3$. Так как количество неизвестных $n=3$, то делаем вывод: $\rang A=\rang\widetilde{A}=n$, поэтому согласно следствия из теоремы Кронекера-Капелли, система определена, т.е. имеет единственное решение.

Какие преимущества второго способа? Главное преимущество - это его универсальность. Нам совершенно неважно, является ли матрица системы квадратной или нет. Кроме того, мы фактически провели преобразования прямого хода метода Гаусса . Осталось лишь пару действий, и мы смогли бы получить решение данной СЛАУ. Честно говоря, второй способ нравится мне более первого, но выбор - это дело вкуса.

Ответ : Заданная СЛАУ совместна и определена.

Пример №2

Исследовать СЛАУ $ \left\{ \begin{aligned} & x_1-x_2+2x_3=-1;\\ & -x_1+2x_2-3x_3=3;\\ & 2x_1-x_2+3x_3=2;\\ & 3x_1-2x_2+5x_3=1;\\ & 2x_1-3x_2+5x_3=-4. \end{aligned} \right.$ на совместность.

Находить ранги матрицы системы и расширенной матрицы системы будем методом элементарных преобразований . Расширенная матрица системы: $\widetilde{A}=\left(\begin{array} {ccc|c} 1 & -1 & 2 & -1\\ -1 & 2 & -3 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 5 & 1 \\ 2 & -3 & 5 & -4 \end{array} \right)$. Найдём требуемые ранги, преобразовывая расширенную матрицу системы:

Расширенная матрица системы приведена к ступенчатой форме . Если матрица приведена к ступенчатой форме, то ранг её равен количеству ненулевых строк. Следовательно, $\rang A=3$. Матрица $A$ (до черты) приведена к трапециевидной форме и ранг её равен 2, $\rang A=2$.

Так как $\rang A\neq\rang\widetilde{A}$, то согласно теореме Кронекера-Капелли система несовместна (т.е. не имеет решений).

Ответ : система несовместна.

Пример №3

Исследовать СЛАУ $ \left\{ \begin{aligned} & 2x_1+7x_3-5x_4+11x_5=42;\\ & x_1-2x_2+3x_3+2x_5=17;\\ & -3x_1+9x_2-11x_3-7x_5=-64;\\ & -5x_1+17x_2-16x_3-5x_4-4x_5=-90;\\ & 7x_1-17x_2+23x_3+15x_5=132. \end{aligned} \right.$ на совместность.

Расширенная матрица системы имеет вид: $\widetilde{A}=\left(\begin{array} {ccccc|c} 2 & 0 & 7 & -5 & 11 & 42\\ 1 & -2 & 3 & 0 & 2 & 17 \\ -3 & 9 & -11 & 0 & -7 & -64 \\ -5 & 17 & -16 & -5 & -4 & -90 \\ 7 & -17 & 23 & 0 & 15 & 132 \end{array} \right)$. Поменяем местами первую и вторую строки данной матрицы, чтобы первым элементом первой строки стала единица: $\left(\begin{array} {ccccc|c} 1 & -2 & 3 & 0 & 2 & 17\\ 2 & 0 & 7 & -5 & 11 & 42 \\ -3 & 9 & -11 & 0 & -7 & -64 \\ -5 & 17 & -16 & -5 & -4 & -90 \\ 7 & -17 & 23 & 0 & 15 & 132 \end{array} \right)$.

Мы привели расширенную матрицу системы и саму матрицу системы к трапециевидной форме . Ранг расширенной матрицы системы равен трём, ранг матрицы системы также равен трём. Так как система содержит $n=5$ неизвестных, т.е. $\rang\widetilde{A}=\rang A < n$, то согласно следствия из теоремы Кронекера-Капелли данная система является неопределённой, т.е. имеет бесконечное количество решений.

Ответ : система является неопределённой.

Во второй части мы разберём примеры, которые нередко включают в типовые расчёты или контрольные работы по высшей математике: исследование на совместность и решение СЛАУ в зависимости от значений параметров, входящих в неё.

Сегодня разбираемся с методом Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений. О том, что это за системы, можно почитать в предыдущей статье, посвященной решению тех же СЛАУ методом Крамера. Метод Гаусса не требует каких-то специфических знаний, нужна лишь внимательность и последовательность. Несмотря на то что с точки зрения математики для его применения хватит и школьной подготовки, у студентов освоение этого метода часто вызывает сложности. В этой статье попробуем свести их на нет!

Метод Гаусса

Метод Гаусса – наиболее универсальный метод решения СЛАУ (за исключением ну уж очень больших систем). В отличие от рассмотренного ранее , он подходит не только для систем, имеющих единственное решение, но и для систем, у которых решений бесконечное множество. Здесь возможны три варианта.

- Система имеет единственное решение (определитель главной матрицы системы не равен нулю);

- Система имеет бесконечное множество решений;

- Решений нет, система несовместна.

Итак, у нас есть система (пусть у нее будет одно решение), и мы собираемся решать ее методом Гаусса. Как это работает?

Метод Гаусса состоит из двух этапов – прямого и обратного.

Прямой ход метода Гаусса

Сначала запишем расширенную матрицу системы. Для этого в главную матрицу добавляем столбец свободных членов.

Вся суть метода Гаусса заключается в том, чтобы путем элементарных преобразований привести данную матрицу к ступенчатому (или как еще говорят треугольному) виду. В таком виде под (или над) главной диагональю матрицы должны быть одни нули.

Что можно делать:

- Можно переставлять строки матрицы местами;

- Если в матрице есть одинаковые (или пропорциональные) строки, можно удалить их все, кроме одной;

- Можно умножать или делить строку на любое число (кроме нуля);

- Нулевые строки удаляются;

- Можно прибавлять к строке строку, умноженную на число, отличное от нуля.

Обратный ход метода Гаусса

После того как мы преобразуем систему таким образом, одна неизвестная Xn становится известна, и можно в обратном порядке найти все оставшиеся неизвестные, подставляя уже известные иксы в уравнения системы, вплоть до первого.

Когда интернет всегда под рукой, можно решить систему уравнений методом Гаусса онлайн . Достаточно лишь вбить в онлайн-калькулятор коэффициенты. Но согласитесь, гораздо приятнее осознавать, что пример решен не компьютерной программой, а Вашим собственным мозгом.

Пример решения системы уравнений методом Гаусс

А теперь - пример, чтобы все стало наглядно и понятно. Пусть дана система линейных уравнений, и нужно решить ее методом Гаусса:

Сначала запишем расширенную матрицу:

Теперь займемся преобразованиями. Помним, что нам нужно добиться треугольного вида матрицы. Умножим 1-ую строку на (3). Умножим 2-ую строку на (-1). Добавим 2-ую строку к 1-ой и получим:

Затем умножим 3-ую строку на (-1). Добавим 3-ую строку к 2-ой:

Умножим 1-ую строку на (6). Умножим 2-ую строку на (13). Добавим 2-ую строку к 1-ой:

Вуаля - система приведена к соответствующему виду. Осталось найти неизвестные:

Система в данном примере имеет единственное решение. Решение систем с бесконечным множеством решений мы рассмотрим в отдельной статье. Возможно, сначала Вы не будете знать, с чего начать преобразования матрицы, но после соответствующей практики набъете руку и будете щелкать СЛАУ методом Гаусса как орешки. А если Вы вдруг столкнетесь со СЛАУ, которая окажется слишком крепким орешком, обращайтесь к нашим авторам! вы можете, оставив заявку в Заочнике. Вместе мы решим любую задачу!

Содержание урокаЛинейные уравнения с двумя переменными

У школьника имеется 200 рублей, чтобы пообедать в школе. Пирожное стоит 25 рублей, а чашка кофе 10 рублей. Сколько пирожных и чашек кофе можно накупить на 200 рублей?

Обозначим количество пирожных через x , а количество чашек кофе через y . Тогда стоимость пирожных будет обозначаться через выражение 25x , а стоимость чашек кофе через 10y .

25x —

стоимость x

пирожных

10y —

стоимость y

чашек кофе

Итоговая сумма должна равняться 200 рублей. Тогда получится уравнение с двумя переменными x и y

25x + 10y = 200

Сколько корней имеет данное уравнение?

Всё зависит от аппетита школьника. Если он купит 6 пирожных и 5 чашек кофе, то корнями уравнения будут числа 6 и 5.

Говорят, что пара значений 6 и 5 являются корнями уравнения 25x + 10y = 200 . Записывается как (6; 5) , при этом первое число является значением переменной x , а второе — значением переменной y .

6 и 5 не единственные корни, которые обращают уравнение 25x + 10y = 200 в тождество. При желании на те же 200 рублей школьник может купить 4 пирожных и 10 чашек кофе:

В этом случае корнями уравнения 25x + 10y = 200 является пара значений (4; 10) .

Более того, школьник может вообще не покупать кофе, а купить пирожные на все 200 рублей. Тогда корнями уравнения 25x + 10y = 200 будут значения 8 и 0

Или наоборот, не покупать пирожные, а купить кофе на все 200 рублей. Тогда корнями уравнения 25x + 10y = 200 будут значения 0 и 20

Попробуем перечислить все возможные корни уравнения 25x + 10y = 200 . Условимся, что значения x и y принадлежат множеству целых чисел. И пусть эти значения будут бóльшими или равными нулю:

x

∈ Z, y

∈ Z;

x ≥

0, y ≥

0

Так будет удобно и самому школьнику. Пирожные удобнее покупать целыми, чем к примеру несколько целых пирожных и половину пирожного. Кофе также удобнее брать целыми чашками, чем к примеру несколько целых чашек и половину чашки.

Заметим, что при нечетном x невозможно достичь равенства ни при каком y . Тогда значениями x будут следующие числа 0, 2, 4, 6, 8. А зная x можно без труда определить y

Таким образом, мы получили следующие пары значений (0; 20), (2; 15), (4; 10), (6; 5), (8; 0). Эти пары являются решениями или корнями уравнения 25x + 10y = 200 .Они обращают данное уравнение в тождество.

Уравнение вида ax + by = c называют линейным уравнением с двумя переменными . Решением или корнями этого уравнения называют пару значений (x; y ), которая обращает его в тождество.

Отметим также, что если линейное уравнение с двумя переменными записано в виде ax + b y = c , то говорят, что оно записано в каноническом (нормальном) виде.

Некоторые линейные уравнения с двумя переменными могут быть приведены к каноническому виду.

Например, уравнение 2(16x + 3y − 4) = 2(12 + 8x − y ) можно привести к виду ax + by = c . Раскроем скобки в обеих частях этого уравнения, получим 32x + 6y − 8 = 24 + 16x − 2y . Слагаемые, содержащие неизвестные сгруппируем в левой части уравнения, а слагаемые свободные от неизвестных — в правой. Тогда получим 32x − 16x + 6y + 2y = 24 + 8 . Приведём подобные слагаемые в обеих частях, получим уравнение 16x + 8y = 32. Это уравнение приведено к виду ax + by = c и является каноническим.

Рассмотренное ранее уравнение 25x + 10y = 200 также является линейным уравнением с двумя переменными в каноническом виде. В этом уравнении параметры a , b и c равны значениям 25, 10 и 200 соответственно.

На самом деле уравнение ax + by = c имеет бесчисленное множество решений. Решая уравнение 25x + 10y = 200, мы искали его корни толькона множестве целых чисел. В результате получили несколько пар значений, которые обращали данное уравнение в тождество. Но на множестве рациональных чисел уравнение 25x + 10y = 200 будет иметь бесчисленное множество решений.

Для получения новых пар значений, нужно взять произвольное значение для x , затем выразить y . К примеру, возьмем для переменной x значение 7. Тогда получим уравнение с одной переменной 25 × 7 + 10y = 200 в котором можно выразить y

Пусть x = 15 . Тогда уравнение 25x + 10y = 200 примет вид 25 × 15 + 10y = 200. Отсюда находим, что y = −17,5

Пусть x = −3 . Тогда уравнение 25x + 10y = 200 примет вид 25 × (−3) + 10y = 200. Отсюда находим, что y = −27,5

Система двух линейных уравнений с двумя переменными

Для уравнения ax + by = c можно сколько угодно раз брать произвольные значение для x и находить значения для y . Отдельно взятое такое уравнение будет иметь бесчисленное множество решений.

Но бывает и так, что переменные x и y связаны не одним, а двумя уравнениями. В этом случае они образуют так называемую систему линейных уравнений с двумя переменными . Такая система уравнений может иметь одну пару значений (или по-другому: «одно решение»).

Может случиться и так, что система вовсе не имеет решений. Бесчисленное множество решений система линейных уравнений может иметь в редких и в исключительных случаях.

Два линейных уравнения образуют систему тогда, когда значения x и y входят в каждое из этих уравнений.

Вернемся к самому первому уравнению 25x + 10y = 200 . Одной из пар значений для этого уравнения была пара (6; 5) . Это случай, когда на 200 рублей можно можно было купить 6 пирожных и 5 чашек кофе.

Составим задачу так, чтобы пара (6; 5) стала единственным решением для уравнения 25x + 10y = 200 . Для этого составим ещё одно уравнение, которое связывало бы те же x пирожных и y чашечек кофе.

Поставим текст задачи следующим образом:

«Школьник купил на 200 рублей несколько пирожных и несколько чашек кофе. Пирожное стоит 25 рублей, а чашка кофе 10 рублей. Сколько пирожных и чашек кофе купил школьник, если известно что количество пирожных на одну единицу больше количества чашек кофе?»

Первое уравнение у нас уже есть. Это уравнение 25x + 10y = 200 . Теперь составим уравнение к условию «количество пирожных на одну единицу больше количества чашек кофе» .

Количество пирожных это x , а количество чашек кофе это y . Можно записать эту фразу с помощью уравнения x − y = 1. Это уравнение будет означать, что разница между пирожными и кофе составляет 1.

x = y + 1 . Это уравнение означает, что количество пирожных на единицу больше, чем количество чашек кофе. Поэтому для получения равенства, к количеству чашек кофе прибавлена единица. Это легко можно понять, если воспользоваться моделью весов, которые мы рассматривали при изучении простейших задач:

Получили два уравнения: 25x + 10y = 200 и x = y + 1. Поскольку значения x и y , а именно 6 и 5 входят в каждое из этих уравнений, то вместе они образуют систему. Запишем эту систему. Если уравнения образуют систему, то они обрамляются знаком системы. Знак системы это фигурная скобка:

Давайте решим данную систему. Это позволит увидеть, как мы придём к значениям 6 и 5. Существует много методов решения таких систем. Рассмотрим наиболее популярные из них.

Метод подстановки

Название этого метода говорит само за себя. Суть его заключается в том, чтобы одно уравнение подставить в другое, предварительно выразив одну из переменных.

В нашей системе ничего выражать не нужно. Во втором уравнении x = y + 1 переменная x уже выражена. Эта переменная равна выражению y + 1 . Тогда можно подставить это выражение в первое уравнение вместо переменной x

После подстановки выражения y + 1 в первое уравнение вместо x , получим уравнение 25(y + 1) + 10y = 200 . Это линейное уравнение с одной переменной. Такое уравнение решить довольно просто:

Мы нашли значение переменной y . Теперь подставим это значение в одно из уравнений и найдём значение x . Для этого удобно использовать второе уравнение x = y + 1 . В него и подставим значение y

Значит пара (6; 5) является решением системы уравнений, как мы и задумывали. Выполняем проверку и убеждаемся, что пара (6; 5) удовлетворяет системе:

Пример 2

Подставим первое уравнение x = 2 + y во второе уравнение 3x − 2y = 9 . В первом уравнении переменная x равна выражению 2 + y . Это выражение и подставим во второе уравнение вместо x

Теперь найдём значение x . Для этого подставим значение y в первое уравнение x = 2 + y

Значит решением системы является пара значение (5; 3)

Пример 3 . Решить методом подстановки следующую систему уравнений:

Здесь в отличие от предыдущих примеров, одна из переменных не выражена явно.

Чтобы подставить одно уравнение в другое, сначала нужно .

Выражать желательно ту переменную, которая имеет коэффициент единицу. Коэффициент единицу имеет переменная x , которая содержится в первом уравнении x + 2y = 11 . Эту переменную и выразим.

После выражения переменной x , наша система примет следующий вид:

Теперь подставим первое уравнение во второе и найдем значение y

Подставим y x

Значит решением системы является пара значений (3; 4)

Конечно, выражать можно и переменную y . Корни от этого не изменятся. Но если выразить y, получится не очень-то и простое уравнение, на решение которого уйдет больше времени. Выглядеть это будет следующим образом:

Видим, что в данном примере выражать x намного удобнее, чем выражать y .

Пример 4 . Решить методом подстановки следующую систему уравнений:

Выразим в первом уравнении x . Тогда система примет вид:

y

Подставим y в первое уравнение и найдём x . Можно воспользоваться изначальным уравнением 7x + 9y = 8 , либо воспользоваться уравнением , в котором выражена переменная x . Этим уравнением и воспользуемся, поскольку это удобно:

![]()

Значит решением системы является пара значений (5; −3)

Метод сложения

Метод сложения заключается в том, чтобы почленно сложить уравнения, входящие в систему. Это сложение приводит к тому, что образуется новое уравнение с одной переменной. А решить такое уравнение довольно просто.

Решим следующую систему уравнений:

Сложим левую часть первого уравнения с левой частью второго уравнения. А правую часть первого уравнения с правой частью второго уравнения. Получим следующее равенство:

Приведем подобные слагаемые:

В результате получили простейшее уравнение 3x = 27 корень которого равен 9. Зная значение x можно найти значение y . Подставим значение x во второе уравнение x − y = 3 . Получим 9 − y = 3 . Отсюда y = 6 .

Значит решением системы является пара значений (9; 6)

Пример 2

Сложим левую часть первого уравнения с левой частью второго уравнения. А правую часть первого уравнения с правой частью второго уравнения. В получившемся равенстве приведем подобные слагаемые:

В результате получили простейшее уравнение 5x = 20, корень которого равен 4. Зная значение x можно найти значение y . Подставим значение x в первое уравнение 2x + y = 11 . Получим 8 + y = 11 . Отсюда y = 3 .

Значит решением системы является пара значений (4;3)

Процесс сложения подробно не расписывают. Его нужно выполнять в уме. При сложении оба уравнения должны быть приведены к каноническому виду. То есть, к виду ac + by = c .

Из рассмотренных примеров видно, что основная цель сложения уравнений это избавление от одной из переменных. Но не всегда удаётся сразу решить систему уравнений методом сложения. Чаще всего систему предварительно приводят к виду, при котором можно сложить уравнения, входящие в эту систему.

Например, систему  можно сразу решить методом сложения. При сложении обоих уравнений, слагаемые y

и −y

исчезнут, поскольку их сумма равна нулю. В результате образуется простейшее уравнение 11x

= 22

, корень которого равен 2. Затем можно будет определить y

равный 5.

можно сразу решить методом сложения. При сложении обоих уравнений, слагаемые y

и −y

исчезнут, поскольку их сумма равна нулю. В результате образуется простейшее уравнение 11x

= 22

, корень которого равен 2. Затем можно будет определить y

равный 5.

А систему уравнений  методом сложения сразу решить нельзя, поскольку это не приведёт к исчезновению одной из переменных. Сложение приведет к тому, что образуется уравнение 8x

+ y

= 28

, имеющее бесчисленное множество решений.

методом сложения сразу решить нельзя, поскольку это не приведёт к исчезновению одной из переменных. Сложение приведет к тому, что образуется уравнение 8x

+ y

= 28

, имеющее бесчисленное множество решений.

Если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же число, не равное нулю, то получится уравнение равносильное данному. Это правило справедливо и для системы линейных уравнений с двумя переменными. Одно из уравнений (или оба уравнения) можно умножить на какое-нибудь число. В результате получится равносильная система, корни которой будут совпадать с предыдущей.

Вернемся к самой первой системе , которая описывала сколько пирожных и чашек кофе купил школьник. Решением этой системы являлась пара значений (6; 5) .

Умножим оба уравнения, входящие в эту систему на какие-нибудь числа. Скажем первое уравнение умножим на 2, а второе на 3

В результате получили систему

Решением этой системы по-прежнему является пара значений (6; 5)

Это значит, что уравнения входящие в систему можно привести к виду, пригодному для применения метода сложения.

Вернемся к системе  , которую мы не смогли решить методом сложения.

, которую мы не смогли решить методом сложения.

Умножим первое уравнение на 6, а второе на −2

Тогда получим следующую систему:

Сложим уравнения, входящие в эту систему. Сложение компонентов 12x и −12x даст в результате 0, сложение 18y и 4y даст 22y , а сложение 108 и −20 даст 88. Тогда получится уравнение 22y = 88 , отсюда y = 4 .

Если первое время тяжело складывать уравнения в уме, то можно записывать как складывается левая часть первого уравнения с левой частью второго уравнения, а правая часть первого уравнения с правой частью второго уравнения:

Зная, что значение переменной y равно 4, можно найти значение x . Подставим y в одно из уравнений, например в первое уравнение 2x + 3y = 18 . Тогда получим уравнение с одной переменной 2x + 12 = 18 . Перенесем 12 в правую часть, изменив знак, получим 2x = 6 , отсюда x = 3 .

Пример 4 . Решить следующую систему уравнений методом сложения:

Умножим второе уравнение на −1. Тогда система примет следующий вид:

Сложим оба уравнения. Сложение компонентов x и −x даст в результате 0, сложение 5y и 3y даст 8y , а сложение 7 и 1 даст 8. В результате получится уравнение 8y = 8 , корень которого равен 1. Зная, что значение y равно 1, можно найти значение x .

Подставим y в первое уравнение, получим x + 5 = 7 , отсюда x = 2

Пример 5 . Решить следующую систему уравнений методом сложения:

Желательно, чтобы слагаемые содержащие одинаковые переменные, располагались друг под другом. Поэтому во втором уравнении слагаемые 5y и −2x поменяем местами. В результате система примет вид:

Умножим второе уравнение на 3. Тогда система примет вид:

Теперь сложим оба уравнения. В результате сложения получим уравнение 8y = 16 , корень которого равен 2.

Подставим y в первое уравнение, получим 6x − 14 = 40 . Перенесем слагаемое −14 в правую часть, изменив знак, получим 6x = 54 . Отсюда x = 9.

Пример 6 . Решить следующую систему уравнений методом сложения:

Избавимся от дробей. Умножим первое уравнение на 36, а второе на 12

В получившейся системе  первое уравнение можно умножить на −5, а второе на 8

первое уравнение можно умножить на −5, а второе на 8

Сложим уравнения в получившейся системе. Тогда получим простейшее уравнение −13y = −156 . Отсюда y = 12 . Подставим y в первое уравнение и найдем x

Пример 7 . Решить следующую систему уравнений методом сложения:

Приведем оба уравнения к нормальному виду. Здесь удобно применить правило пропорции в обоих уравнениях. Если в первом уравнении правую часть представить как , а правую часть второго уравнения как , то система примет вид:

У нас получилась пропорция. Перемножим её крайние и средние члены. Тогда система примет вид:

Первое уравнение умножим на −3, а во втором раскроем скобки:

Теперь сложим оба уравнения. В результате сложения этих уравнений, мы получим равенство, в обеих частях которого будет ноль:

Получается, что система имеет бесчисленное множество решений.

Но мы не можем просто так взять с неба произвольные значения для x и y . Мы можем указать одно из значений, а другое определится в зависимости от значения, указанного нами. Например, пусть x = 2 . Подставим это значение в систему:

В результате решения одного из уравнений, определится значение для y , которое будет удовлетворять обоим уравнениям:

Получившаяся пара значений (2; −2) будет удовлетворять системе:

Найдём еще одну пару значений. Пусть x = 4. Подставим это значение в систему:

На глаз можно определить, что значение y равно нулю. Тогда получим пару значений (4; 0), которая удовлетворяет нашей системе:

Пример 8 . Решить следующую систему уравнений методом сложения:

Умножим первое уравнение на 6, а второе на 12

Перепишем то, что осталось:

Первое уравнение умножим на −1. Тогда система примет вид:

Теперь сложим оба уравнения. В результате сложения образуется уравнение 6b = 48 , корень которого равен 8. Подставим b в первое уравнение и найдём a

Система линейных уравнений с тремя переменными

В линейное уравнение с тремя переменными входит три переменные с коэффициентами, а также свободный член. В каноническом виде его можно записать следующим образом:

ax + by + cz = d

Данное уравнение имеет бесчисленное множество решений. Придавая двум переменным различные значения, можно найти третье значение. Решением в этом случае является тройка значений (x; y; z ) которая обращает уравнение в тождество.

Если переменные x, y, z связаны между собой тремя уравнениями, то образуется система трех линейных уравнений с тремя переменными. Для решения такой системы можно применять те же методы, которые применяются к линейным уравнениям с двумя переменными: метод подстановки и метод сложения.

Пример 1 . Решить следующую систему уравнений методом подстановки:

Выразим в третьем уравнении x . Тогда система примет вид:

Теперь выполним подстановку. Переменная x равна выражению 3 − 2y − 2z . Подставим это выражение в первое и второе уравнение:

Раскроем скобки в обоих уравнениях и приведём подобные слагаемые:

Мы пришли к системе линейных уравнений с двумя переменными. В данном случае удобно применить метод сложения. В результате переменная y исчезнет, и мы сможем найти значение переменной z

![]()

Теперь найдём значение y . Для этого удобно воспользоваться уравнением −y + z = 4. Подставим в него значение z

Теперь найдём значение x . Для этого удобно воспользоваться уравнением x = 3 − 2y − 2z . Подставим в него значения y и z

Таким образом, тройка значений (3; −2; 2) является решением нашей системы. Проверкой убеждаемся, что эти значения удовлетворяют системе:

Пример 2 . Решить систему методом сложения

Сложим первое уравнение со вторым, умноженным на −2.

Если второе уравнение умножить на −2, то оно примет вид −6x + 6y − 4z = −4 . Теперь сложим его с первым уравнением:

Видим, что в результате элементарных преобразований, определилось значение переменной x . Оно равно единице.

Вернемся к главной системе. Сложим второе уравнение с третьим, умноженным на −1. Если третье уравнение умножить на −1, то оно примет вид −4x + 5y − 2z = −1 . Теперь сложим его со вторым уравнением:

Получили уравнение x − 2y = −1 . Подставим в него значение x , которое мы находили ранее. Тогда мы сможем определить значение y

Теперь нам известны значения x и y . Это позволяет определить значение z . Воспользуемся одним из уравнений, входящим в систему:

Таким образом, тройка значений (1; 1; 1) является решением нашей системы. Проверкой убеждаемся, что эти значения удовлетворяют системе:

Задачи на составление систем линейных уравнений

Задача на составление систем уравнений решается путем ввода нескольких переменных. Далее составляются уравнения на основании условий задачи. Из составленных уравнений образуют систему и решают её. Решив систему, необходимо выполнить проверку на то, удовлетворяет ли её решение условиям задачи.

Задача 1 . Из города в колхоз выехала машина «Волга». Обратно она возвращалась по другой дороге, которая была на 5 км короче первой. Всего в оба конца машина проехала 35 км. Сколько километров составляет длина каждой дороги?

Решение

Пусть x — длина первой дороги, y — длина второй. Если в оба конца машина проехала 35 км, то первое уравнение можно записать как x + y = 35. Это уравнение описывает сумму длин обеих дорог.

Сказано, что обратно машина возвращалась по дороге которая была короче первой на 5 км. Тогда второе уравнение можно записать как x − y = 5. Это уравнение показывает, что разница между длинами дорог составляет 5 км.

Либо второе уравнение можно записать как x = y + 5 . Этим уравнением и воспользуемся.

Поскольку переменные x и y в обоих уравнениях обозначают одно и то же число, то мы можем образовать из них систему:

Решим эту систему каким-нибудь из изученных ранее методов. В данном случае удобно воспользоваться методом подстановки, поскольку во втором уравнении переменная x уже выражена.

Подставим второе уравнение в первое и найдём y

Подставим найденное значение y в во второе уравнение x = y + 5 и найдём x

Длина первой дороги была обозначена через переменную x . Теперь мы нашли её значение. Переменная x равна 20. Значит длина первой дороги составляет 20 км.

А длина второй дороги была обозначена через y . Значение этой переменной равно 15. Значит длина второй дороги составляет 15 км.

Выполним проверку. Для начала убедимся, что система решена правильно:

Теперь проверим удовлетворяет ли решение (20; 15) условиям задачи.

Было сказано, что всего в оба конца машина проехала 35 км. Складываем длины обеих дорог и убеждаемся, что решение (20; 15) удовлетворяет данному условию: 20 км + 15 км = 35 км

Следующее условие: обратно машина возвращалась по другой дороге, которая была на 5 км короче первой . Видим, что решение (20; 15) удовлетворяет и этому условию, поскольку 15 км короче, чем 20 км на 5 км: 20 км − 15 км = 5 км

При составлении системы важно, чтобы переменные обозначали одни и те же числа во всех уравнениях, входящих в эту систему.

Так наша система содержит два уравнения. Эти уравнения в свою очередь содержат переменные x и y , которые обозначают одни и те же числа в обоих уравнениях, а именно длины дорог, равных 20 км и 15 км.

Задача 2 . На платформу были погружены дубовые и сосновые шпалы, всего 300 шпал. Известно, что все дубовые шпалы весили на 1 т меньше, чем все сосновые. Определить, сколько было дубовых и сосновых шпал отдельно, если каждая дубовая шпала весила 46 кг, а каждая сосновая 28 кг.

Решение

Пусть x дубовых и y сосновых шпал было погружено на платформу. Если всего шпал было 300, то первое уравнение можно записать как x + y = 300 .

Все дубовые шпалы весили 46x кг, а сосновые весили 28y кг. Поскольку дубовые шпалы весили на 1 т меньше, чем сосновые, то второе уравнение можно записать, как 28y − 46x = 1000 . Это уравнение показывает, что разница масс между дубовыми и сосновыми шпалами, составляет 1000 кг.

Тонны были переведены в килограммы, поскольку масса дубовых и сосновых шпал измерена в килограммах.

В результате получаем два уравнения, которые образуют систему

Решим данную систему. Выразим в первом уравнении x . Тогда система примет вид:

Подставим первое уравнение во второе и найдём y

Подставим y в уравнение x = 300 − y и узнаем чему равно x

Значит на платформу было погружено 100 дубовых и 200 сосновых шпал.

Проверим удовлетворяет ли решение (100; 200) условиям задачи. Для начала убедимся, что система решена правильно:

Было сказано, что всего было 300 шпал. Складываем количество дубовых и сосновых шпал и убеждаемся, что решение (100; 200) удовлетворяет данному условию: 100 + 200 = 300.

Следующее условие: все дубовые шпалы весили на 1 т меньше, чем все сосновые . Видим, что решение (100; 200) удовлетворяет и этому условию, поскольку 46 × 100 кг дубовых шпал легче, чем 28 × 200 кг сосновых шпал: 5600 кг − 4600 кг = 1000 кг.

Задача 3 . Взяли три куска сплава меди с никелем в отношениях 2: 1 , 3: 1 и 5: 1 по массе. Из них сплавлен кусок массой 12 кг с отношением содержания меди и никеля 4: 1 . Найдите массу каждого исходного куска, если масса первого из них вдвое больше массы второго.

Теория вероятностей и математическая статистика

1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 Сходимость последовательностей случайных величин и вероятностных распределений

В теории вероятностей приходится иметь дело с разными видами сходимости случайных величин. Рассмотрим следующие основные виды сходимости: по вероятности, с вероятностью единица, среднем порядка р, по распределению.

Пусть, … - случайные величины, заданные на некотором вероятностном пространстве (, Ф, P).

Определение 1. Последовательность случайных величин, … называется сходящейся по вероятности к случайной величине (обозначение:), если для любого > 0

Определение 2. Последовательность случайных величин, … называется сходящейся с вероятностью единица (почти наверное, почти всюду) к случайной величине, если

т.е. если множество исходов, для которых () не сходятся к (), имеет нулевую вероятность.

Этот вид сходимости обозначают следующим образом: , или, или.

Определение 3. Последовательность случайных величин, … называется сходящейся в среднем порядка р, 0 < p < , если

Определение 4. Последовательность случайных величин,… называется сходящейся по распределению к случайной величине (обозначение:), если для любой ограниченной непрерывной функции

Сходимость по распределению случайных величин определяется только в терминах сходимости их функций распределения. Поэтому об этом виде сходимости имеет смысл говорить и тогда, когда случайные величины заданы на разных вероятностных пространствах.

Теорема 1.

а) Для того чтобы (Р-п.н.), необходимо и достаточно, чтобы для любого > 0

) Последовательность {} фундаментальна с вероятностью единица тогда и только тогда, когда для любого > 0.

Доказательство.

а) Пусть А = {: |- | }, А= А. Тогда

Поэтому утверждение а) является результатом следующей цепочки импликаций:

Р{: }= 0 P() = 0 = 0 Р(А) = 0, m 1 P(A) = 0, > 0 P() 0, n 0, > 0 P{ } 0,

n 0, > 0.) Обозначим = {: }, = . Тогда {: {()} не фундаментальна } = и так же, как в а) показывается, что {: {()} не фундаментальна } = 0 P{ } 0, n.

Теорема доказана

Теорема 2. (критерий Коши сходимости почти наверно)

Для того чтобы последовательность случайных величин {} была сходящейся с вероятностью единица (к некоторой случайной величине), необходимо и достаточно, чтобы она была фундаментальна с вероятностью единица.

Доказательство.

Если, то +

откуда вытекает необходимость условия теоремы.

Пусть теперь последовательность {} фундаментальна с вероятностью единица. Обозначим L = {: {()} не фундаментальная}. Тогда для всех числовая последовательность {} является фундаментальной и, согласно критерию Коши для числовых последовательностей, существует (). Положим

Так определенная функция является случайной величиной и.

Теорема доказана.

2 Метод характеристических функций

Метод характеристических функций является одним из основных средств аналитического аппарата теории вероятностей. Наряду со случайными величинами (принимающими действительные значения) теория характеристических функций требует привлечения комплекснозначных случайных величин.

Многие из определений и свойств, относящихся к случайным величинам, легко переносятся и на комплексный случай. Так, математическое ожидание М? комплекснозначной случайной величины ?=?+?? считается определенным, если определены математические ожидания М? и М?. В этом случае по определению полагаем М? = М? + ?М?. Из определения независимости случайных элементов следует, что комплекснозначные величины ?1 =?1+??1 , ?2=?2+??2 независимы тогда и только тогда, когда независимы пары случайных величин (?1 , ?1) и (?2 , ?2), или, что то же самое, независимы ?-алгебры F?1, ?1 и F?2, ?2.

Наряду с пространством L2 действительных случайных величин с конечным вторым моментом можно ввести в рассмотрение гильбертово пространство комплекснозначных случайных величин ?=?+?? с М |?|2?|2= ?2+?2, и скалярным произведением (?1 , ?2)= М?1?2¯, где ?2¯- комплексно-сопряженная случайная величина.

При алгебраических операциях векторы Rn рассматриваются как алгебраические столбцы,

Как вектор-строки, a* - (а1,а2,…,аn). Если Rn , то под их скалярным произведением (a,b) будет пониматься величина. Ясно, что

Если аRn и R=||rij|| - матрица порядка nхn, то

Определение 1. Пусть F = F(х1,….,хn) - n-мерная функция распределения в (, ()). Ее характеристической функцией называется функция

Определение 2. Если? = (?1,…,?n) - случайный вектор, определенный на вероятностном пространстве со значениями в, то его характеристической функцией называется функция

где F? = F?(х1,….,хn) - функция распределения вектора?=(?1, … , ?n).

Если функция распределения F(х) имеет плотность f = f(х), то тогда

В этом случае характеристическая функция есть не что иное, как преобразование Фурье функции f(x).

Из (3) вытекает, что характеристическую функцию??(t) случайного вектора можно определить также равенством

Основные свойства характеристических функций (в случае n=1).

Пусть? = ?(?) - случайная величина, F? = F? (х) - её функция распределения и - характеристическая функция.

Следует отметить, что если, то.

В самом деле,

где воспользовались тем, что математическое ожидание произведения независимых (ограниченных) случайных величин равно произведению их математических ожиданий.

Свойство (6) является ключевым при доказательстве предельных теорем для сумм независимых случайных величин методом характеристических функций. В этой связи, функция распределения выражается через функции распределения отдельных слагаемых уже значительно более сложным образом, а именно, где знак * означает свертку распределений.

С каждой функцией распределения в можно связать случайную величину, имеющую эту функцию в качестве своей функции распределения. Поэтому при изложении свойств характеристических функций можно ограничиться рассмотрением характеристических функций случайных величин.

Теорема 1. Пусть? - случайная величина с функцией распределения F=F(х) и - ее характеристическая функция.

Имеют место следующие свойства:

) равномерно непрерывна по;

) является действительнозначной функцией тогда и только тогда, когда распределение F симметрично

)если для некоторого n ? 1 , то при всех существуют производные и

)Если существует и является конечной, то

)Пусть для всех n ? 1 и

тогда при всех |t| Следующая теорема показывает, что характеристическая функция однозначно определяет функцию распределения. Теорема 2 (единственности). Пусть F и G - две функции распределения, имеющие одну и ту же характеристическую функцию, то есть для всех Теорема говорит о том, что функция распределения F = F(х) однозначно восстанавливается по своей характеристической функции. Следующая теорема дает явное представление функции F через. Теорема 3 (формула обобщения). Пусть F = F(х) - функция распределения и - ее характеристическая функция. а) Для любых двух точек a, b (a < b), где функция F = F(х) непрерывна, ) Если то функция распределения F(х) имеет плотность f(x), Теорема 4. Для того чтобы компоненты случайного вектора были независимы, необходимо и достаточно, чтобы его характеристическая функция была произведением характеристических функций компонент: Теорема Бохнера-Хинчина.

Пусть - непрерывная функция, Для того, чтобы была характеристической, необходимо и достаточно, чтобы она была неотрицательно-определенной, то есть для любых действительных t1, … , tn и любых комплексных чисел Теорема 5. Пусть - характеристическая функция случайной величины. а) Если для некоторого, то случайная величина является решетчатой с шагом, то есть ) Если для двух различных точек, где - иррациональное число, то случайная величина? является вырожденной: где а - некоторая константа. с) Если, то случайная величина? вырождена. 1.3 Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределенных случайных величин Пусть {} - последовательность независимых, одинаково распределенных случайных величин. Математическое ожидание M= a, дисперсия D= , S = , а Ф(х) - функция распределения нормального закона с параметрами (0,1). Введем еще последовательность случайных величин Теорема. Если 0 <<, то при n P(< x) Ф(х) равномерно относительно х (). В этом случае последовательность {} называется асимптотически нормальной. Из того, что М= 1 и из теорем непрерывности вытекает, что наряду со слабой сходимостью, ФМ f() Mf() для любой непрерывной ограниченной f имеет место также сходимость М f() Mf() для любой непрерывной f, такой, что |f(x)| < c(1+|x|) при каком-нибудь. Доказательство. Равномерная сходимость здесь является следствием слабой сходимости и непрерывности Ф(х). Далее, без ограничения общности можно считать а = 0, так как иначе можно было бы рассмотреть последовательность {}, при этом последовательность {} не изменилась бы. Стало быть, для доказательства требуемой сходимости достаточно показать, что (t) e,когда а = 0. Имеем (t) = , где =(t). Так как существует М, то существует и справедливо разложение Следовательно, при n Теорема доказана. 1.4 Основные задачи математической статистики их краткая характеристика Установление закономерностей, которым подчинены массовые случайные явления, основано на изучении статистических данных - результатах наблюдений. Первая задача математической статистики - указать способы сбора и группировки статистических сведений. Вторая задача математической статистики - разработать методы анализа статистических данных, в зависимости от целей исследования. При решении любой задачи математической статистики располагают двумя источниками информации. Первый и наиболее определенный(явный) - это результат наблюдений (эксперимента) в виде выборки из некоторой генеральной совокупности скалярной или векторной случайной величины. При этом объем выборки n может быть фиксирован, а может и увеличиваться в ходе эксперимента (т. е. могут использоваться так называемые последовательные процедуры статистического анализа). Второй источник - это вся априорная информация об интересующих свойствах изучаемого объекта, которая накоплена к текущему моменту. Формально объем априорной информации отражается в той исходной статистической модели, которую выбирают при решении задачи. Однако и о приближенном в обычном смысле определении вероятности события по результатам опытов говорить не приходится. Под приближенным определением какой-либо величины обычно подразумевают, что можно указать пределы погрешностей, из которых ошибка не выйдет. Частота же события случайна при любом числе опытов из-за случайности результатов отдельных опытов. Из-за случайности результатов отдельных опытов частота может значительно отклоняться от вероятности события. Поэтому, определяя неизвестную вероятность события как частоту этого события при большом числе опытов, не можем указать пределы погрешности и гарантировать, что ошибка не выйдет из этих пределов. Поэтому в математической статистике обычно говорят не о приближенных значениях неизвестных величин, а об их подходящих значениях, оценках. Задача оценивания неизвестных параметров возникает в тех случаях, когда функция распределения генеральной совокупности известна с точностью до параметра. В этом случае необходимо найти такую статистику, выборочное значение которой для рассматриваемой реализации xn случайной выборки можно было бы считать приближенным значением параметра. Статистику, выборочное значение которой для любой реализации xn принимают за приближенное значение неизвестного параметра, называют его точечной оценкой или просто оценкой, а - значением точечной оценки. Точечная оценка должна удовлетворять вполне определенным требованиям для того, чтобы её выборочное значение соответствовало истинному значению параметра. Возможным является и иной подход к решению рассматриваемой задачи: найти такие статистики и,чтобы с вероятностью? выполнялось неравенство: В этом случае говорят об интервальной оценке для. Интервал называют доверительным интервалом для с коэффициентом доверия?. Оценив по результатам опытов ту или иную статистическую характеристику, возникает вопрос: насколько согласуется с опытными данными предположение (гипотеза) о том, что неизвестная характеристика имеет именно то значение, которое получено в результате её оценивания? Так возникает второй важный класс задач математической статистики - задачи проверки гипотез. В некотором смысле задача проверки статистической гипотезы является обратной к задаче оценивания параметра. При оценивании параметра мы ничего не знаем о его истинном значении. При проверке статистической гипотезы из каких-то соображений предполагается известным его значение и необходимо по результатам эксперимента проверить данное предположение. Во многих задачах математической статистики рассматриваются последовательности случайных величин, сходящиеся в том или ином смысле к некоторому пределу (случайной величине или константе), когда. Таким образом, основными задачами математической статистики являются разработка методов нахождения оценок и исследования точности их приближения к оцениваемым характеристикам и разработка методов проверки гипотез. 5 Проверка статистических гипотез: основные понятия Задача разработки рациональных методов проверки статистических гипотез - одна из основных задач математической статистики. Статистической гипотезой (или просто гипотезой) называют любое утверждение о виде или свойствах распределения наблюдаемых в эксперименте случайных величин. Пусть имеется выборка, являющаяся реализацией случайной выборки из генеральной совокупности, плотность распределения которой зависит от неизвестного параметра. Статистические гипотезы относительно неизвестного истинного значения параметра называют параметрическими гипотезами. При этом если - скаляр, то речь идет об однопараметрических гипотезах, а если вектор - то о многопараметрических гипотезах. Статистическую гипотезу называют простой, если она имеет вид где - некоторое заданное значение параметра. Статистическую гипотезу называют сложной, если она имеет вид где - некоторое множество значений параметра, состоящее более чем из одного элемента. В случае проверки двух простых статистических гипотез вида где - два заданных (различных) значения параметра, первую гипотезу обычно называют основной, а вторую - альтернативной, или конкурирующей гипотезой. Критерием, или статистическим критерием, проверки гипотез называют правило, по которому по данным выборки принимается решение о справедливости либо первой, либо второй гипотезы. Критерий задают с помощью критического множества, являющегося подмножеством выборочного пространства случайной выборки. Решение принимают следующим образом: )если выборка принадлежит критическому множеству, то отвергают основную гипотезу и принимают альтернативную гипотезу; )если выборка не принадлежит критическому множеству (т. е. принадлежит дополнению множества до выборочного пространства), то отвергают альтернативную гипотезу и принимают основную гипотезу. При использовании любого критерия возможны ошибки следующих видов: 1)принять гипотезу, когда верна - ошибка первого рода; )принять гипотезу, когда верна - ошибка второго рода. Вероятности совершения ошибок первого и второго рода обозначают и: где - вероятность события при условии, что справедлива гипотеза Указанные вероятности вычисляют с использованием функции плотности распределения случайной выборки: Вероятность совершения ошибки первого рода также называют уровнем значимости критерия. Величину, равную вероятности отвергнуть основную гипотезу, когда она верна, называют мощностью критерия. 1.6 Критерий независимости Имеется выборка ((XY), …, (XY)) из двумерного распределения L с неизвестной функцией распределения, для которой требуется проверить гипотезу H: , где некоторые одномерные функции распределения. Простой критерий согласия для гипотезы H можно построить, основываясь на методике. Эту методику применяют для дискретных моделей с конечным числом исходов, поэтому условимся считать, что случайная величина принимает конечное число s некоторых значений, которые будем обозначать буквами, а вторая компонента - k значений. Если исходная модель имеет другую структуру, то предварительно группируют возможные значения случайных величин отдельно по первой и второй компонентам. В этом случае множество разбивается на s интервалов, множество значение - на k интервалов, а само множество значений - на N=sk прямоугольников. Обозначим через число наблюдений пары (число элементов выборки, принадлежащих прямоугольнику, если данные группируются), так что. Результаты наблюдений удобно расположить в виде таблицы сопряженности двух знаков(табл. 1.1) . В приложениях и обычно означают два признака, по которым производится классификация результатов наблюдения. Пусть Р, i=1,…,s, j=1,…,k. Тогда гипотеза независимости означает, что существует s+k постоянных таких, что и, т.е. Таблица 1.1 Сумма. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .Сумма. . .n

Таким образом, гипотеза H сводится к утверждению, что частоты (число их равно N = sk) распределены по полиномиальному закону с вероятностями исходов, имеющими указанную специфическую структуру (вектор вероятностей исходов р определяется значениями r=s+k-2 неизвестных параметров. Для проверки этой гипотезы, найдем оценки максимального правдоподобия для определяющих рассматриваемую схему неизвестных параметров. Если справедлива нулевая гипотеза, то функция правдоподобия имеет вид L(p)= где множитель с от неизвестных параметров не зависит. Отсюда по методу неопределенных множителей Лагранжа получаем, что искомые оценки имеют вид Следовательно, статистика L() при, поскольку число степеней свободы в предельном распределении равно N-1-r=sk-1-(s+k-2)=(s-1)(k-1). Итак, при достаточно больших n можно использовать следующее правило проверки гипотезы: гипотезу Н отвергают тогда и только тогда, когда вычисленное по фактическим данным значение t статистики удовлетворяет неравенству Этот критерий имеет асимптотически (при) заданный уровень значимости и называется критерием независимости. 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1 Решения задач о типах сходимости 1. Доказать, что из сходимости почти наверное следует сходимость по вероятности. Приведите контрольный пример, показывающий, что обратное утверждение неверно. Решение. Пусть последовательность случайных величин сходится к случайной величине x почти наверное. Значит, для любого? > 0 Так как, то и из сходимости xn к x почти наверное вытекает, что xn сходится к x по вероятности, так как в этом случае Но обратное утверждение не верно. Пусть - последовательность независимых случайных величин, имеющих одну и ту же функцию распределения F(x), равную нулю при х? 0 и равную при х > 0. Рассмотрим последовательность Эта последовательность сходится к нулю по вероятности, так как стремится к нулю при любом фиксированном? и. Однако сходимость к нулю почти наверное иметь место не будет. Действительно стремится к единице, то есть с вероятностью 1 при любых и n в последовательности найдутся реализации, превосходящие?. Отметим, что при наличии некоторых дополнительных условий, накладываемых на величины xn, сходимость по вероятности влечет сходимость почти наверное. Пусть xn - монотонная последовательность. Доказать, что в этом случае сходимость xn к x по вероятности влечет за собой сходимость xn к x с вероятностью 1. Решение. Пусть xn - монотонно убывающая последовательность, то есть. Для упрощения наших рассуждений будем считать, что x º 0, xn ³ 0 при всех n. Пусть xn сходится к x по вероятности, однако сходимость почти наверное не имеет место. Тогда существует? > 0, такое, что при всех n Но и сказанное означает, что при всех n что противоречит сходимости xn к x по вероятности. Таким образом, для монотонной последовательности xn, сходящийся к x по вероятности, имеет место и сходимость с вероятностью 1 (почти наверное). Пусть последовательность xn сходится к x по вероятности. Доказать, что из этой последовательности можно выделить последовательность, сходящуюся к x с вероятностью 1 при. Решение. Пусть - некоторая последовательность положительных чисел, причем, и - такие положительные числа, что ряд. Построим последовательность индексов n1 Тогда ряд Так как ряд сходится, то при любом? > 0 остаток ряда стремится к нулю. Но тогда стремится к нулю и Доказать, что из сходимости в среднем какого либо положительного порядка следует сходимость по вероятности. Приведите пример, показывающий, что обратное утверждение неверно. Решение. Пусть последовательность xn сходится к величине x в среднем порядка р > 0, то есть Воспользуемся обобщенным неравенством Чебышева: для произвольных? > 0 и р > 0 Устремив и учитывая, что, получим, что то есть xn сходится к x по вероятности. Однако сходимость по вероятности не влечет за собой сходимость в среднем порядка р > 0. Это показывает следующий пример. Рассмотрим вероятностное пространство áW, F , Rñ, где F = B - борелевская s-алгебра, R - мера Лебега. Определим последовательность случайных величин следующим образом: Последовательность xn сходится к 0 по вероятности, так как но при любом р > 0 то есть сходимость в среднем иметь не будет. Пусть, при чем для всех n . Доказать, что в этом случае xn сходится к x в среднеквадратическом. Решение. Заметим, то и. Получим оценку для. Рассмотрим случайную величину. Пусть? - произвольное положительное число. Тогда при и при. Если, то и. Следовательно, . А поскольку? сколь угодно мало и, то при, то есть в среднеквадратическом. Доказать, что если xn сходится к x по вероятности, то имеет место слабая сходимость. Приведите контрольный пример, показывающий, что обратное утверждение неверно. Решение. Докажем, что если, то в каждой точке х, являющейся точкой непрерывности (это необходимое и достаточное условие слабой сходимости), - функция распределения величины xn, а - величины x. Пусть х - точка непрерывности функции F. Если, то справедливо по крайней мере одно из неравенств или. Тогда Аналогично, при справедливо хотя бы одно из неравенств или и Если, то для сколь угодно малого? > 0 существует такое N, что при всех п > N С другой стороны, если х - точка непрерывности то можно найти такое? > 0, что для сколь угодно малого Значит, для сколь угодно малых? и существует такое N, что при п >N или, что то же самое, Это означает, что во всех точках непрерывности имеет место сходимость и. Следовательно, из сходимости по вероятности вытекает слабая сходимость. Обратное утверждение, вообще говоря, не имеет места. Чтобы убедиться в этом, возьмем последовательность случайных величин, не равных с вероятностью 1 постоянным и имеющих одну и ту же функцию распределения F(x). Считаем, что при всех п величины и независимы. Очевидно, слабая сходимость имеет место, так как у всех членов последовательности одна и та же функция распределения. Рассмотрим: |Из независимости и одинаковой распределенности величин, следует, что Выберем среди всех функций распределений невырожденных случайных величин такую F(x), что будет отлично от нуля при всех достаточно малых?. Тогда не стремится к нулю при неограниченном росте п и сходимость по вероятности иметь место не будет. 7. Пусть имеет место слабая сходимость, где с вероятностью 1 есть постоянная. Доказать, что в этом случае будет сходиться к по вероятности. Решение. Пусть с вероятностью 1 равно а. Тогда слабая сходимость означает сходимость при любых. Так как, то при и при. То есть при и при. Отсюда следует, что для любого? > 0 вероятности стремятся к нулю при. Это значит, что стремится к нулю при, то есть сходиться к по вероятности. 2.2 Решение задач на ЦПТ Значение гамма-функции Г(x) при x= вычисляется методом Монте-Карло. Найдем минимальное число испытаний необходимых для того, что бы с вероятностью 0,95 можно было ожидать, что относительная погрешность вычислений будет меньше одного процента. Для с точностью до имеем Известно, что Сделав в (1) замену, приходим к интегралу по конечному промежутку: У нас, поэтому Как видно, представимо в виде, где, а распределена равномерно на. Пусть произведено статистических испытаний. Тогда статистическим аналогом является величина где, - независимые случайные величины с равномерным на распределением. При этом Из ЦПТ следует, что асимптотически нормальна с параметрами. Значит, минимальное количество испытаний, обеспечивающее с вероятностью относительную погрешность вычисления не более равно. Рассматривается последовательность из 2000 независимых одинаково распределенных случайных величин с математическим ожиданием, равным 4, и дисперсией, равной 1,8. Среднее арифметическое этих величин есть случайная величина. Определить вероятность того, что случайная величина примет значение в интервале (3,94; 4,12). Пусть, …,…- последовательность независимых случайных величин, имеющих одинаковое распределение с M=a=4 и D==1,8. Тогда к последовательности {} применима ЦПТ. Случайная величина Вероятность того, что примет значение в интервале (): При n=2000, 3,94 и 4,12 получим 3 Проверка гипотез критерием независимости В результате проведенного исследования было установлено, что у 782 светлоглазых отцов сыновья тоже имеют светлые глаза, а 89 светлоглазых отцов сыновья - темноглазые. У 50 темноглазых отцов сыновья также темноглазые, а у 79 темноглазых отцов сыновья - светлоглазые. Имеется ли зависимость между цветом глаз отцов и цветом глаз их сыновей? Уровень доверия принять равным 0,99. Таблица 2.1 ДетиОтцыСуммаСветлоглазыеТемноглазыеСветлоглазые78279861Темноглазые8950139Сумма8711291000 H: нет зависимости между цветом глаз детей и отцов. H: есть зависимость между цветом глаз детей и отцов. s=k=2 =90,6052 с 1 ступеней свободы Вычисление сделаны в программе Mathematica 6. Поскольку > , то гипотезу H, про отсутствия зависимости между цветом глаз отцов и детей, при уровне значимости, следует отклонить и принять альтернативную гипотезу H. Утверждается, что результат действия лекарства зависит от способа применения. Проверьте это утверждение по данным, представленным в табл. 2.2 Уровень доверия принять равным 0,95. Таблица 2.2 РезультатСпособ примененияАВСНеблагоприятный111716Благоприятный202319 Решение.

Для решения данной задачи воспользуемся таблицей сопряженности двух признаков. Таблица 2.3 РезультатСпособ примененияСуммаАВСНеблагоприятный11171644Благоприятный20231962Сумма314035106 H: результат действия лекарств не зависит от способа применения H: результат действия лекарств зависит от способа применения Статистика вычисляется за следующей формулой s=2, k=3, =0,734626 c 2 ступенями свободы. Вычисление сделаны в программе Mathematica 6 По таблицам распределения находим, что. Поскольку < , то гипотезу H, про отсутствия зависимости действия лекарств от способа применения, при уровне значимости, следует принять. Заключение В данной работе приведены теоретические выкладки из раздела «Критерий независимости », а также «Предельные теоремы теории вероятностей», курсу «Теория вероятностей и математическая статистика». В ходе выполнения работы на практике были проверены критерий независимости; также для заданных последовательностей независимых случайных величин было проверено выполнение центральной предельной теоремы. Данная работа помогла усовершенствовать мои знания с данных разделов теории вероятностей, работы с литературными источниками, твердо владеть техникой проверки критерия независимости. вероятностная статистическая гипотеза теорема Перечень ссылок 1. Сборник задач с теории вероятности с решением. Уч. пособие / Под ред. В.В. Семенца. - Харьков: ХТУРЕ, 2000. - 320с. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика. - К.: Вища шк., 1979. - 408 с. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., Математическая статистика: Учеб. пособие для втузов. - М.: Высш. шк., 1984. - 248с., . Математическая статистика: Учеб. для вузов/ В.Б. Горяинов, И.В. Павлов, Г.М. Цветкова и др.; Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 424с. Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.Репетиторство

Отправь заявку

с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.